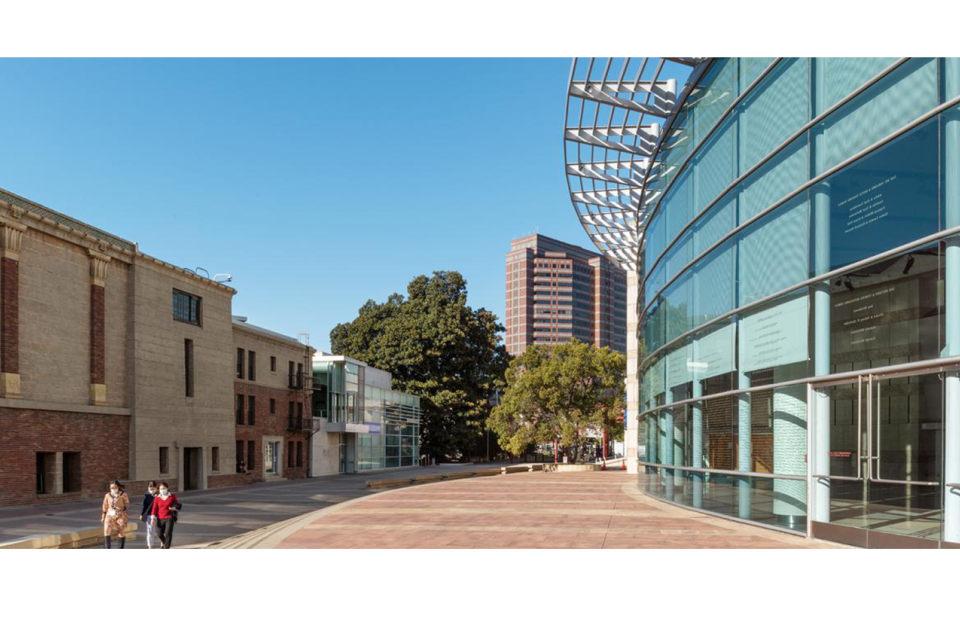

JANMの施設

ヒストリック・ビルディング

全米日系人博物館のヒストリック・ビルディングは、1925年にロサンゼルスで最初の仏教寺院として建設された西本願寺を改築したものです。ロサンゼルス本派本願寺が25万ドルを投じて建設したこの建物は、1920年代のアメリカで流行していた日本や中東などの建築様式を組み合わせたユニークなデザインの建物です。

当時、仏教寺院は地域の仏教コミュニティの中心であるだけでなく、礼拝を行う本堂が講堂としても機能していたことから社交の場としても機能していました。寺院はライブパフォーマンスや映画の上映などを行うコミュニティの催し会場でもあったのです。

ファースト・ストリートに面した建物の3階部分は貸しオフィスになっていて、そこにはレストランや小企業が入居し、寺院の収入源となっていました。なお、これらのオフィススペースは寺院とは物理的に分離されていました。寺院の法要などに使う主要な入口はセントラル・アベニューにあり、2階の本堂と1階の社交場につながっていました。この左右非対称の構造には3つ目の部分があり、寺院の住職と家族のための居住空間となっていました。建物の最北端に位置するこの3つめの部分には、独立した入口がありました。

第二次世界大戦が始まると、西海岸の日系アメリカ人はアメリカ政府から住み慣れた家や会社からの立ち退くように命じられました。戦前に仏教に改宗した僧侶ジュリアス・ゴールドウォーターを除く、寺院のスタッフも例外ではありませんでした。強制退去の際には両手に持てるだけのものしか持っていけなかったので、寺院の建物は檀家の財産を保管するための倉庫として使われました。1945年に終戦を迎え、強制収容所を出た日系人らが西海岸に戻り始めると、寺の建物は帰還者のためのホステルとして運営されました。

1960年代、ロサンゼルス市のシビックセンターが再開発されることになり、西本願寺もその影響を受ける可能性があることが知らされました。ロサンゼルス本派本願寺は、新しい寺院の建物のための場所を探し始め、1966年にファースト・ストリートとヴィニェスの角にある土地を購入し1968年に建設を開始。1969年11月に新しい寺院が完成した後、元の寺院の建物は1973年にロサンゼルス市に売却されました。

その後、このかつての寺院の建物は時とともに荒廃するままになっていましたが、1985年に全米日系人博物館が発足すると、この建物を改装して展示や所蔵コレクション、パブリックプログラムのための専用スペースを持つ博物館に改築するため、1986年に全米日系人博物館とロサンゼルス市との間で50年間のリース契約が結ばれました。翌1987年にはこのヒストリック・ビルディングは、ロサンゼルスの歴史文化モニュメントに指定されました。

歴史ある建物であることから改修には当初の予想以上の時間と費用がかかりました。建物の構造を現代の耐震基準に合わせるため、レンガ壁に屋根から地上までコア抜きをする必要がありました。直径約15センチの穴を28個開け、そこに直径3センチ弱鉄筋を挿入しエポキシ系の充填材で穴を埋める大工事です。しかし、これによって1994年に発生したマグニチュード6.7のノースリッジ地震で同じような建物が数百万ドルもの被害を受けた一方で、このヒストリック・ビルディングのレンガの壁はたわむことができ、崩壊を免れたのです。

建物全体を活用するために、全米日系人博物館の職員が働くファースト・ストリートに面したオフィスは、かつての寺院スペースにつなげられました。エレベーターが設置され、階段は延長されて2階と3階にも接続されました。かつての住職の居住スペースは、コレクション収蔵スペースと写真の暗室に生まれ変わりました。1992年に全米日系人博物館が一般開館した後、改装されたヒストリック・ビルディングは歴史に残る展覧会やパブリックプログラム、イベントの会場として利用されてきました。また1994年にはここに当時の天皇皇后両陛下をお迎えしました。1995年には、ヒストリック・ビルディングが、ファースト・ストリートの北側の建物群、ジャッジ・ジョン・アイソ・ストリートにある旧ユニオン教会の建物も含めて、国家歴史登録材より、リトル東京歴史地区の一部に指定されました。

パビリオン

全米日系人博物館は、ヒストリック・ビルディングを改築して一般公開を開始して間もなく、展示・収蔵スペースと作業施設を拡張するために、隣接して近代的な建物を建築する計画を開始しました。全米日系人博物館のボード・オブ・トラスティーズは著名な建築家、ギョウ・オバタ(ヘルムス・オバタ&カッサバウム(HOK)代表)にこの拡張工事のデザインを依頼しました。

スミソニアンの国立航空宇宙博物館をデザインしたオバタは、全米日系人博物館のヒストリック・ビルディングとつながるかたちで、約7800平方メートルの新館となるパビリオンを構想しました。一世画家のチウラ(小圃千浦)を父に持つギョウは、その外装や内装に、木や石、ガラスといった日本的な美意識を表現する素材を使いました。

「全米日系人博物館の新館パビリオンを設計するにあたって、多くの博物館で見られるような表と裏がくっきりと分かれたものではなく、開放感を生み出したかったのです」とオバタは説明します。「それに西洋と東洋の両方の哲学をデザインに取り入れ、直射日光を和らげるガラスや小さな穴をうがったパンチング・ステンレススチールの使用に見られるように、魅力的で内省的な構造を作ることに努めました」。

パビリオンのアラタニ・セントラルホールの壁には、磨き仕上げ、バーナー仕上げ、そしてサンドブラスト仕上げをしたイタリア産の黄色い御影石が使われていて、ヒストリック・ビルディングの外観を彷彿とさせます。またヒラサキ・ファミリー・ガーデンとファースト・ストリートの境にある壁にはざらざらしたクレフト仕上げの赤インド砂岩が使われています。全米日系人博物館のロゴである2つの波をイメージした2面の壁はボードルームとミュージアムストアで溶け合っていて、日本とアメリカの影響の融合を象徴しています。

ジョージ&サカエ・アラタニ・セントラルホールと南側の展示室は、高性能の着色ガラスと合わせガラスで囲まれており、さらに南側ギャラリーはパンチングステンレスのスクリーンで保護されています。このガラスは石壁とバランスを取りながら、開放感と透明感をもたらしています。また内装では、2階建てのマナビ&スミ・ヒラサキ・ナショナル・リソースセンターにはインド砂岩の壁がそびえています。

HOKは、全米日系人博物館の職員にインタビューを行い、パビリオン内の機能の優先順位を決めました。パビリオンには、建物の中心部にある2階建ての収蔵コレクションとアーカイブ保管庫のほか、音声編集スタジオや暗室を備えたフランク・H・ワタセ・メディアアーツ・センター、展覧会デザインスタジオと製作工場があります。このパビリオンの北側にある搬入口は車道につながっています。

パビリオンの一般に公開している部分には、約1670平方メートルの展示スペースのほか、短期間の展示や講演、特別イベントに使われる約370平方メートルの2階建てのアラタニ・セントラルホールが設けられました。アラタニ・セントラルホールには反射ガラスの壁が取り入れられ、そのガラスを通してヒストリック・ビルディングを見渡すことができます。二つの建物の間にあるJANMプラザは、アラタニ・セントラルホールの空間を拡張すると同時に、ヒストリック・ビルディングとの間に段差のあるポディウムを設けることであたかも円形劇場のようになっています。そして素焼きレンガでデザインされたアラタニ・セントラルホールの床は、ガラスの壁をつらぬいてプラザに続き、ヒストリック・ビルディングに向かって伸びています。

「パビリオンの内装には古いものと新しいものの両方を取り入れていて、伝統的な自然光を取り入れた展示室と、現代的な作品やインスタレーションを展示できる大型の展示室の両方があります。そのほかに特徴的なものは大階段、チェリー材のパネル、中央にあって便利な所蔵コレクションスペース、教育プログラムや図書館施設、オフィスのためのより広いスペースなどでしょう」とオバタ。

パビリオンには、2つの大きな教室の他に、一般の人がJANMコレクションを閲覧できるユニークな2階建て構造のヒラサキ・ナショナル・リソースセンター(HNRC)があります。HNRCには、アーカイブ閲覧室、中二階、ライフヒストリー・スタジオがあります。また階下のギャラリーはテラサキ・オリエンテーションシアターにつながっています。

ミュージアムストアとポール・I・&ヒサコ・テラサキ・ガーデン・カフェの間には、ランドスケープデザイナーのロバート・ムラセが手がけたマナビ&スミ・ヒラサキ・ファミリー・ガーデンがあります。ガーデンにはミネソタ産のカーネリアン御影石とアリゾナ州産のフラッグストーンが使用されているほか、過去とのつながりを残す形で、もともとこの場所にあったシエラ御影石の縁石の断片が噴水の土台に使われています。長さ約27.5メートルの噴水が石を打ち、都会の真ん中で涼やかな自然の音を奏でています。

「パビリオンのコートヤードとガーデンをデザインするにあたり、ヨーロッパの石壁や巨石、日本の石庭など、石が持つ古代からの神聖な伝統からインスピレーションを得ました」とムラセは話します。日系アメリカ人の彫刻家でありランドスケープデザイナーであるイサム・ノグチの作品からもインスピレーションを得たと言います。

ナショナル・センター・フォー・プリザベーション・オブ・デモクラシー

2005年、全米日系人博物館は連邦政府の助成金を利用して、ナショナル・センター・フォー・プリザベーション・オブ・デモクラシー(NCPD)設立のための、ヒストリック・ビルディングの大規模な改築と増築を行いました。このプロジェクトでは建物の北側に新しい入口を設け、改築された仏教寺院の建物内の既存の約2210平方メートルに約910平方メートルを追加しました。デザインと監修はレビン&アソシエイツ・アーキテクツで、新たに200席の劇場、タテウチ・デモクラシー・フォーラムを設置しました。

増築部分は、高さ、重さ、水平方向の要素において、ヒストリック・ビルディングのスケールとコンテクストに対応するように考えられました。外装はさまざまな色合いと質感の金属とガラスのカーテンウォールで、光のパターンを変化させて日差しをコントロールするとともに、タテウチ・デモクラシー・フォーラムとJANMプラザの間の見通しを良くし、民主主義が一人一人の関わりと参加によって形作られることを思い起こさせるような透明性とアクセスしやすさを作り出しています。

この改修工事では、ヒストリック・ビルディングの2階からタテウチ・デモクラシー・フォーラムの2階ロビーへの歩行者用通路も設けられました。人造大理石の階段とエレベーターがフォーラムの2つの入り口を結んでいます。くさび形の客席は、タウンホール・ミーティングや講演、ライブパフォーマンスなどを想定して設計されています。観客の声がマイクなどの音響機器を通さずとも明瞭に聞こえるように設計されているのです。また、木のすのこ状の天井は、もともとの寺院の格天井や伝統的な日本建築から想を得ています。

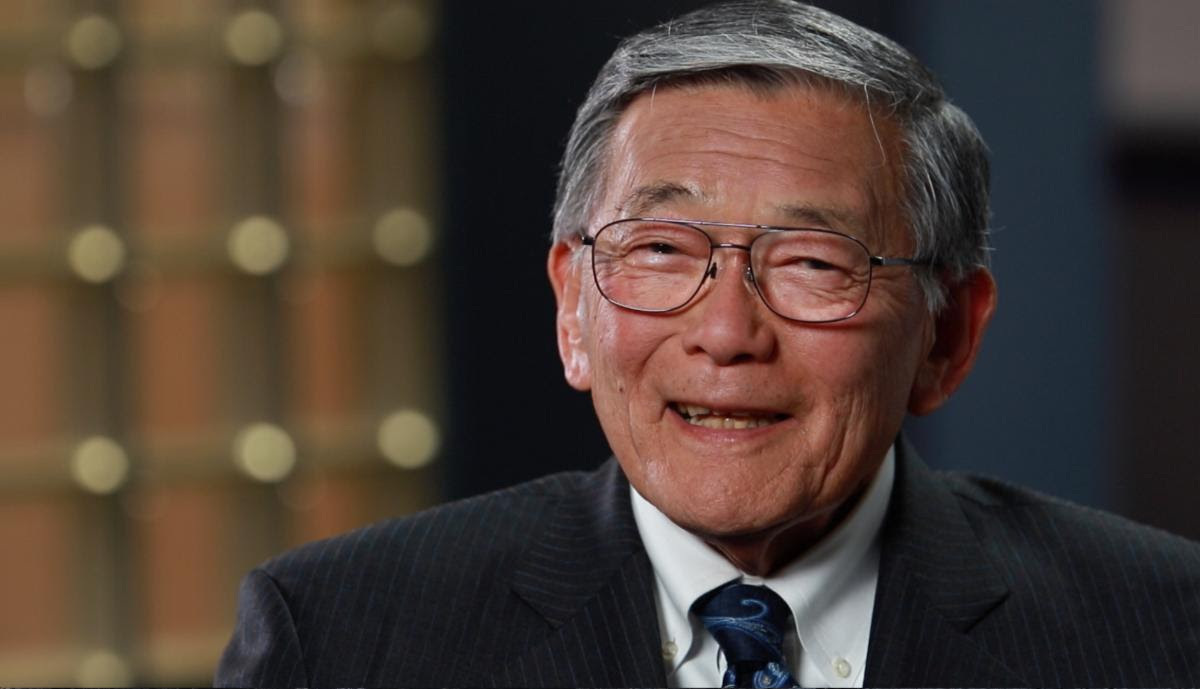

The Norman Y. Mineta Democracy Plaza

The Norman Y. Mineta Democracy Plaza connects JANM’s Pavilion, the Historic Building, and the Democracy Center together, creating a dynamic and inclusive campus that reflects the history, culture, and growth of the Japanese American community and Little Tokyo neighborhood. Once a through street, the Mineta Democracy Plaza was a site of forced removal for Americans of Japanese ancestry living in the area. Today it is a site of conscience, community, civic engagement, and social justice.

Secretary Norman Y. Mineta served on JANM’s board of governors from 1988 to 1995 and was the chair of the board of governors from 2010 to 2015. A trustee since 1996, he was the chair of the board of trustees from 2015 until his passing in May 2022. He and his family were forcibly removed from their home in San José, California, and incarcerated along with 120,000 people of Japanese ancestry for the duration of World War II. The family was initially held at the Santa Anita temporary detention center in Los Angeles, and then at the Heart Mountain concentration camp in Wyoming. Secretary Mineta represented his hometown of San José in the House of Representatives for over twenty years. The first Asian American appointed to a Presidential cabinet, he was named Secretary of Commerce under President Bill Clinton in 2000 and was named Secretary of Transportation by President George W. Bush in 2001. He was recognized with the Presidential Medal of Freedom, America’s highest civilian award, in 2006. In 2012 he was awarded JANM’s Distinguished Medal of Honor.

「思い出の小東京」

セントラル・アベニューとサンペドロ・ストリートの間のファースト・ストリートの北側は、改装された旧仏教寺院の建物を含めて、1995年に 「日系アメリカ人コミュニティの歴史的発展を記念し、このエスニックグループがアメリカ社会での現在での地位を勝ち得るために乗り越えてきた苦難と障害を象徴するもの」として国定歴史建造物に指定されました。

1996年、ロサンゼルス市のコミュニティ再開発局(CRA)は、「リトル東京歴史地区街路整備プロジェクト」の一環として、「思い出の小東京」と題したパブリックアートプロジェクトを実施しました。このアートプロジェクトは、1990年にCRAが「リトル東京歴史地区の発展の歴史を記念し描写する」という目的で企画書を募ったことから始まりました。

1991年、シーラ・ルヴラン・ド・ブレットヴィルの案が採択されました。彼女のコンセプトは、建物の境界線から始まる6つの年表の帯を歩道に作ることでした。年表の帯はそれぞれ1890年代から1940年代までの10年間ずつに対応しています。この建物の入口付近にある年表には、かつてそこにあったビジネスや、コミュニティに提供されていた商品やサービスの名が記されています。6列目の年表の帯は、濃い墨色で塗りつぶされていて、日系アメリカ人が第二次世界大戦中にアメリカ政府によって自らの家やビジネスから不当に立ち退かされ、強制収容所に送られた1940年代を表しています。

このインスタレーションの車道に近い2つ目のゾーンには、リトル東京に住んでいた、あるいは働いていた一世、二世、三世の日系アメリカ人のイメージと言葉が記されています。ド・ブレットヴィルは、50以上のインタビューを行い、また書籍や古い新聞などを調べて、これらの引用の言葉を決めました。彼女はまたサーニャ・イシイとコラボレーションを行いました。イシイもまた委員会に企画書を提出した一人で、ド・ブレットヴィルのインスタレーションに彼女の作品を含めてはどうかと推薦されたのです。

赤いセメントの部分には、イシイ(竹行李、木箱、二段重ねのスーツケース、留置場の小包、風呂敷)とド・ブレットヴィル(トランク、封筒)による、コミュニティの私的・公的な記憶の容器としての「包み」の絵が描かれています。また、ド・ブレットヴィルは、このプロジェクトのリサーチの中で「アップルパイくらいに私は100%アメリカ人だ」という言葉を聞いたことから、この一連の絵の中にアップルパイを描き加えました。

またインスタレーションには、日系人写真家の宮武東洋が使用したカメラの彫刻制作を提案したノブホ・ナガサワの作品も含まれています。1923年にリトル東京にスタジオを構えた宮武は、戦時中、家族と共に強制収容されたマンザナー強制収容所にレンズとフィルムホルダーを密かに持ち込み、カメラを製作してもらってカメラが禁止されていた収容所での日系人の生活を秘密裏に記録しました。

ナガサワは、そのカメラの3倍の大きさのブロンズ製レプリカを制作しました。1993年にファースト・ストリートに設置されたこの彫刻は、当初、内部にスライドプロジェクターがあり、宮武がマンザナーで撮影した映像を映し出していました。のちに彫刻はJANMプラザに移され、宮武の写真が映し出されているヒストリック・ビルディングの窓の一つに面して建っています。

ド・ブレットヴィルは、このプロジェクトを「矛盾する複数のアイデンティティや複雑な世代間の異なる主体を表現するための、さまざまな方法を考案する」試みだと説明しています。「アップルパイはなぜそこにあるのかを人々に問いかけます。このアップルパイは、リトル東京の日本人が作った通りの側には存在し得ない唯一のイメージであり、懐かしいリトル東京の表現に真にふさわしいものです」。

「思い出の小東京」は、JANMのヒストリック・ビルディングの北端からジャッジ・ジョン・アイソ・ストリート、旧ユニオン教会の建物(現ユニオン・センター・フォー・ジ・アーツ)までのリトル東京歴史地区に広がっています。歴史地区の両端にこの作品のタイトルが漢字で記されています。

OOMOキューブ

2014年、全米日系人博物館パビリオンのメインの入口付近に、写真によってメッセージを伝えるアーティスト、ニコール・マロニーによる「OOMOキューブ」が設置されました。OOMOとは「Out Of Many One(多からなる一)」の略で、マロニーは、5面が写真で埋め尽くされ、6面目が鏡になっている巨大なルービックキューブをイメージしてこの作品を制作しました。

人は多くの場合、人種、宗教、ジェンダー、社会的経済的地位、そして性的指向という5つの異なる特徴によって識別されるとマロニーは説明します。全米日系人博物館を訪れた人はこのキューブのセクションを回転させてさまざまな構成を作ることで、キューブと対話することができます。マロニーは、このキューブと触れ合うことで、あらゆる人が一つの世界、一つの人類に属していることを再認識し、「お互いを非難するかわりに、尊重する気持ちを持つ」ことを促せたらと希望を抱いています。

このインスタレーションは、OneWest Bank、ロサンゼルス市、クレアモント・リンカーン大学、JANMの協力により実現しました。

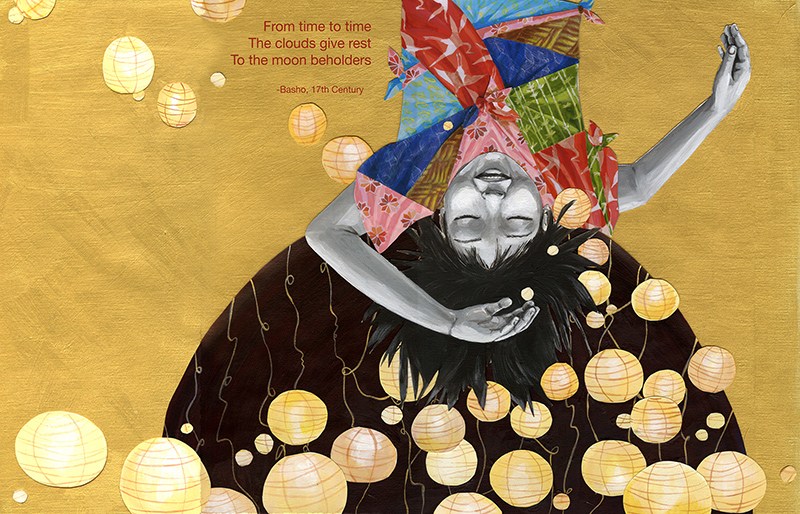

「ムーン・ビホールダーズ」壁画

2014年、全米日系人博物館はタテウチ・デモクラシー・フォーラムの北側の壁に壁画を発注しました。壁画家、作家、イラストレーターのケイティ・ヤマサキがその仕事を受注し「ムーン・ビホールダーズ(月見)」を描きました。この作品は、ロサンゼルス文化委員会とロサンゼルス市パブリックアート委員会によって承認されました。

この壁画は、全米日系人博物館を取り巻く多様なコミュニティとつながりながら、現代および歴史的な日系アメリカ人の文化のさまざまな概念を表現し、祝い、挑戦し、保存することを願って描かれたものです。この壁画には、何枚もの風呂敷を身に着けた少女が描かれています。風呂敷は日本の伝統的な布で、贈り物などの物を運んだり覆ったり保護したりするのに使われるものです。

また、この壁画には行灯と江戸時代の俳人、芭蕉の俳句(「雲をりをり人をやすめる月見かな」)が描かれています。制作にあたり全米日系人博物館は、関心を持つ人々が集まってヤマザキの指示のもと壁画の下半分を描くコミュニティデーを開催しました。

ヤマザキは、ニューヨークのブルックリンを拠点に、世界各地で60枚以上の壁画を描いています。また自身が文と絵を担当した『フィッシュ・フォー・ジミー』をはじめとする多数の書籍を出版しています。