オンライン展覧会

松本若次

二つの世界を生きた芸術家 ロサンゼルスと広島、1917年〜1944年

広島

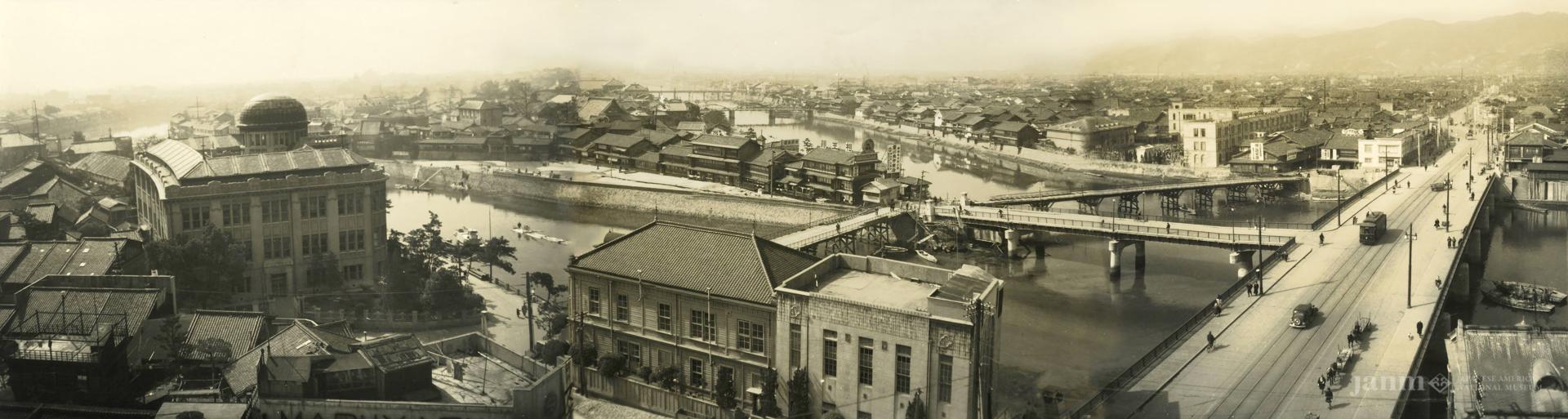

松本一家は1927年の夏に広島に帰郷しました。そして、広島市中区、現在は原爆ドームとして知られている広島県産業奨励館の近くに「広島写真館」を開きました。家族は写真館の二階で暮らしました。

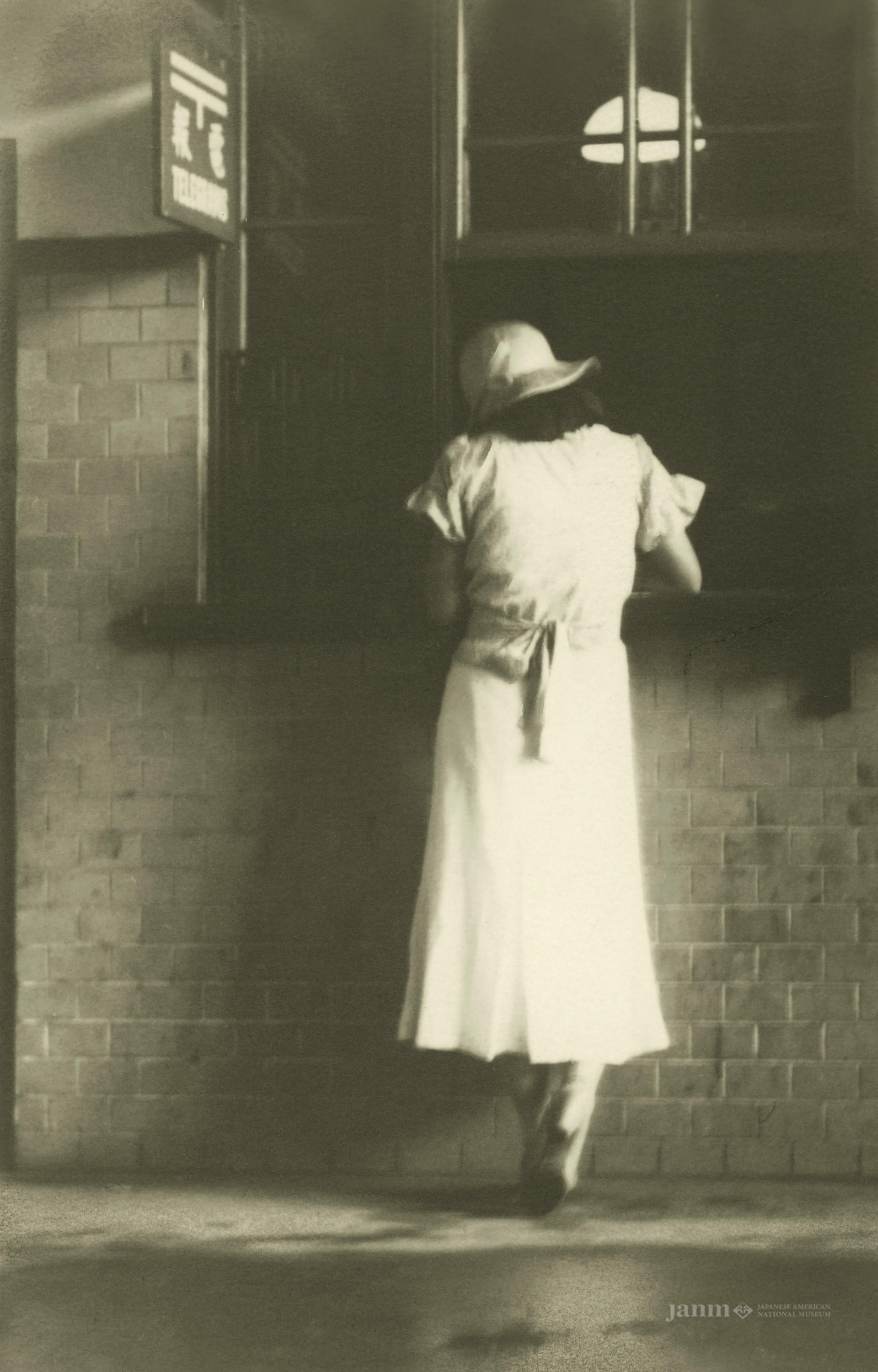

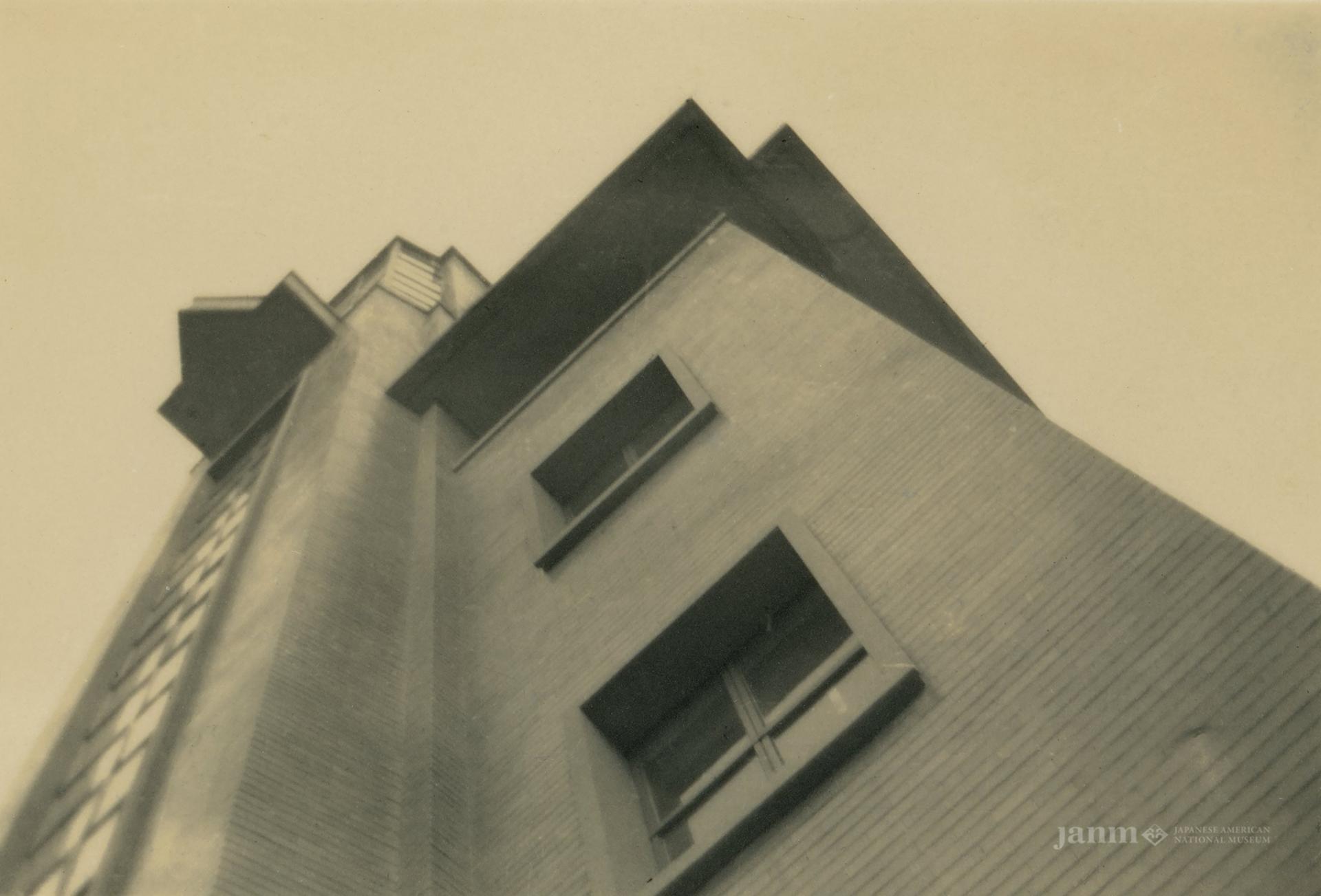

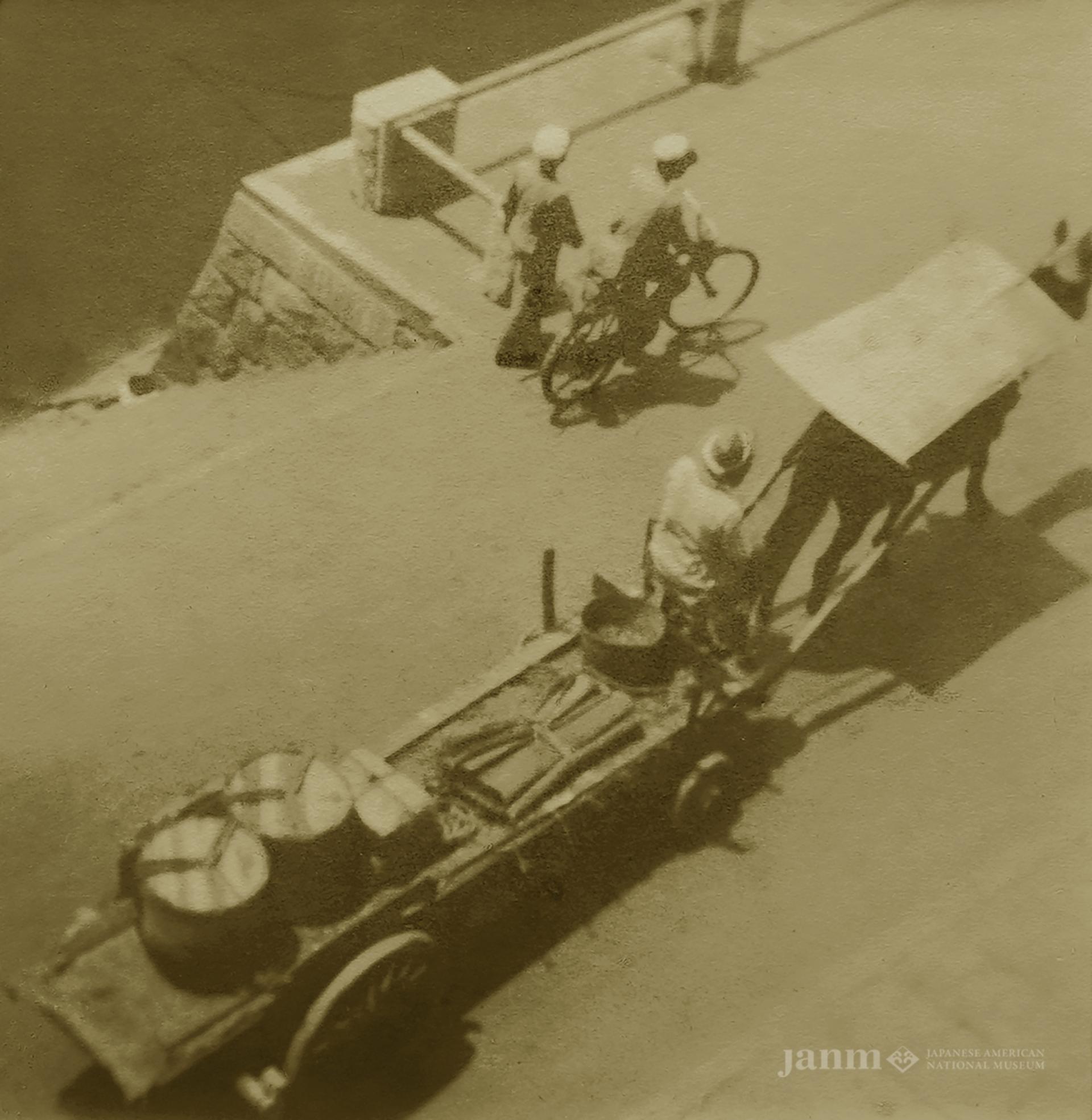

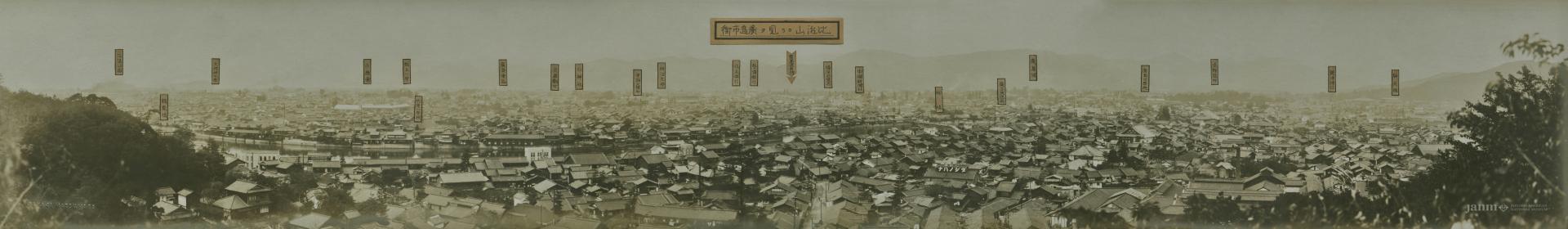

若次は写真館のスタジオのほか、商業用の宣伝写真、また日本軍やその他企業の契約カメラマンとしての仕事も手掛けました。若次の写真は高く評価され、広く需要がありました。それ以外にも若次は、広島市内の日常風景や周囲の田舎の様子なども写真に収めました。これらの写真の多くは、その後原爆によって破壊されてしまう広島の人々や行事や風景を捉えた唯一の記録となっています。

1929年には広島の人口は27万人となり、日本の教育的、文化的、政治的、また経済的な中心地の一つとして賑わいました。1920年代の日本では、物語を表現したり、社会や文化について記録できることから写真が高く評価され始めました。1920年代後半には、シュルレアリスムや新即物主義、バウハウスのようなヨーロッパの前衛派のスタイルが日本の書籍や雑誌でも取り入られるようになり、アートと記録としての要素を融合した若次の作品でも豊富に取り入れられています。1920年代後半から1930年前半のこのトレンドに後押しされて、若次は記録するものとしての写真への関心をより強めていきました。この頃の若次の写真は、広島という、その残酷な運命を背負った都市を綴った、とても私的で詳細な記録です。

第二次世界大戦が始まると、日本の資源は軍事目的に使われるようになりました。若次は撮影資材を手に入れることができなくなったため、写真館を閉め、家族を地御前の実家へと移しました。1945年、軌道をそれたアメリカの爆弾が近所の家と若次の写真館を破壊しました。幸いにも若次の家族にケガはなく、若次の撮影した写真も写真館から持ち出し保管していたため無事でした。

1945年8月6日、原爆が広島に落ちた後、若次とテエは荷車を押して広島市に入り、廃墟となった写真館の周辺で親戚を探しました。二人はテエの従兄弟を見つけ、荷車に乗せて地御前へと運びましたが、たどり着く前に彼は亡くなってしまいました。

1965年、若次は76歳で亡くなりました。テエはその後も家族と暮らした家で30年過ごし、そして1995年に101歳でこの世を去りました。若次の撮影した写真やネガフィルムは手付かずのままになっていましたが、2008年、若次の孫である大内斉(ひとし)によって発見されました。それらの写真の価値と重要性に気付いた大内が写真を広島市公文書館に寄贈することにしました。原爆が投下される前の広島の様子を写したこれらの若次の写真が発見されたことは、歴史的に大変重要な出来事でした。多くの写真が1945年の原爆によって失われてしまった中、若次の写真コレクションが提供されたことによって、これまで保存されていた広島の写真の合計枚数は10倍ほどにまで増えました。

若次のアート写真についてより詳しく紹介した映像や、若次の主要作品を紹介した下記2つのフォトギャラリーを、ぜひお楽しみください。

広島

開催中

広島

松本一家は1927年の夏に広島に帰郷しました。そして、広島市中区、現在は原爆ドームとして知られている広島県産業奨励館の近くに「広島写真館」を開きました。家族は写真館の二階で暮らしました。

若次は写真館のスタジオのほか、商業用の宣伝写真、また日本軍やその他企業の契約カメラマンとしての仕事も手掛けました。若次の写真は高く評価され、広く需要がありました。それ以外にも若次は、広島市内の日常風景や周囲の田舎の様子なども写真に収めました。これらの写真の多くは、その後原爆によって破壊されてしまう広島の人々や行事や風景を捉えた唯一の記録となっています。

1929年には広島の人口は27万人となり、日本の教育的、文化的、政治的、また経済的な中心地の一つとして賑わいました。1920年代の日本では、物語を表現したり、社会や文化について記録できることから写真が高く評価され始めました。1920年代後半には、シュルレアリスムや新即物主義、バウハウスのようなヨーロッパの前衛派のスタイルが日本の書籍や雑誌でも取り入られるようになり、アートと記録としての要素を融合した若次の作品でも豊富に取り入れられています。1920年代後半から1930年前半のこのトレンドに後押しされて、若次は記録するものとしての写真への関心をより強めていきました。この頃の若次の写真は、広島という、その残酷な運命を背負った都市を綴った、とても私的で詳細な記録です。

第二次世界大戦が始まると、日本の資源は軍事目的に使われるようになりました。若次は撮影資材を手に入れることができなくなったため、写真館を閉め、家族を地御前の実家へと移しました。1945年、軌道をそれたアメリカの爆弾が近所の家と若次の写真館を破壊しました。幸いにも若次の家族にケガはなく、若次の撮影した写真も写真館から持ち出し保管していたため無事でした。

1945年8月6日、原爆が広島に落ちた後、若次とテエは荷車を押して広島市に入り、廃墟となった写真館の周辺で親戚を探しました。二人はテエの従兄弟を見つけ、荷車に乗せて地御前へと運びましたが、たどり着く前に彼は亡くなってしまいました。

1965年、若次は76歳で亡くなりました。テエはその後も家族と暮らした家で30年過ごし、そして1995年に101歳でこの世を去りました。若次の撮影した写真やネガフィルムは手付かずのままになっていましたが、2008年、若次の孫である大内斉(ひとし)によって発見されました。それらの写真の価値と重要性に気付いた大内が写真を広島市公文書館に寄贈することにしました。原爆が投下される前の広島の様子を写したこれらの若次の写真が発見されたことは、歴史的に大変重要な出来事でした。多くの写真が1945年の原爆によって失われてしまった中、若次の写真コレクションが提供されたことによって、これまで保存されていた広島の写真の合計枚数は10倍ほどにまで増えました。

若次のアート写真についてより詳しく紹介した映像や、若次の主要作品を紹介した下記2つのフォトギャラリーを、ぜひお楽しみください。

このプロジェクトは全米人文科学基金のパートナーである非営利団体、カリフォルニア人文科学基金の支援によって実現しました。詳細はcalhum.orgをご覧ください。

メディア・スポンサー ![]()

これらの写真の使用については、collections@janm.orgまでご連絡ください。

広島

開催中

広島

松本一家は1927年の夏に広島に帰郷しました。そして、広島市中区、現在は原爆ドームとして知られている広島県産業奨励館の近くに「広島写真館」を開きました。家族は写真館の二階で暮らしました。

若次は写真館のスタジオのほか、商業用の宣伝写真、また日本軍やその他企業の契約カメラマンとしての仕事も手掛けました。若次の写真は高く評価され、広く需要がありました。それ以外にも若次は、広島市内の日常風景や周囲の田舎の様子なども写真に収めました。これらの写真の多くは、その後原爆によって破壊されてしまう広島の人々や行事や風景を捉えた唯一の記録となっています。

1929年には広島の人口は27万人となり、日本の教育的、文化的、政治的、また経済的な中心地の一つとして賑わいました。1920年代の日本では、物語を表現したり、社会や文化について記録できることから写真が高く評価され始めました。1920年代後半には、シュルレアリスムや新即物主義、バウハウスのようなヨーロッパの前衛派のスタイルが日本の書籍や雑誌でも取り入られるようになり、アートと記録としての要素を融合した若次の作品でも豊富に取り入れられています。1920年代後半から1930年前半のこのトレンドに後押しされて、若次は記録するものとしての写真への関心をより強めていきました。この頃の若次の写真は、広島という、その残酷な運命を背負った都市を綴った、とても私的で詳細な記録です。

第二次世界大戦が始まると、日本の資源は軍事目的に使われるようになりました。若次は撮影資材を手に入れることができなくなったため、写真館を閉め、家族を地御前の実家へと移しました。1945年、軌道をそれたアメリカの爆弾が近所の家と若次の写真館を破壊しました。幸いにも若次の家族にケガはなく、若次の撮影した写真も写真館から持ち出し保管していたため無事でした。

1945年8月6日、原爆が広島に落ちた後、若次とテエは荷車を押して広島市に入り、廃墟となった写真館の周辺で親戚を探しました。二人はテエの従兄弟を見つけ、荷車に乗せて地御前へと運びましたが、たどり着く前に彼は亡くなってしまいました。

1965年、若次は76歳で亡くなりました。テエはその後も家族と暮らした家で30年過ごし、そして1995年に101歳でこの世を去りました。若次の撮影した写真やネガフィルムは手付かずのままになっていましたが、2008年、若次の孫である大内斉(ひとし)によって発見されました。それらの写真の価値と重要性に気付いた大内が写真を広島市公文書館に寄贈することにしました。原爆が投下される前の広島の様子を写したこれらの若次の写真が発見されたことは、歴史的に大変重要な出来事でした。多くの写真が1945年の原爆によって失われてしまった中、若次の写真コレクションが提供されたことによって、これまで保存されていた広島の写真の合計枚数は10倍ほどにまで増えました。

若次のアート写真についてより詳しく紹介した映像や、若次の主要作品を紹介した下記2つのフォトギャラリーを、ぜひお楽しみください。

このプロジェクトは全米人文科学基金のパートナーである非営利団体、カリフォルニア人文科学基金の支援によって実現しました。詳細はcalhum.orgをご覧ください。

メディア・スポンサー ![]()

これらの写真の使用については、collections@janm.orgまでご連絡ください。

松本若次—エピソード3:広島

広島:その人々と周辺環境

原爆前の広島の様子を、若次の芸術的レンズを通してご覧ください。

「ギャラリービュー」をクリックすると、写真と説明文を全画面でご覧になれます。拡大マークをクリックすると拡大できます。

若次の写真館、広島写真館

若次の写真館「広島写真館」は、原爆の爆心地から約200メートルの場所にあり、写真館とその周辺は爆風によって完全に破壊されてしまった。現在そごう百貨店となっているその場所には小さな説明看板が設置され、当時写真館があった位置を示している。

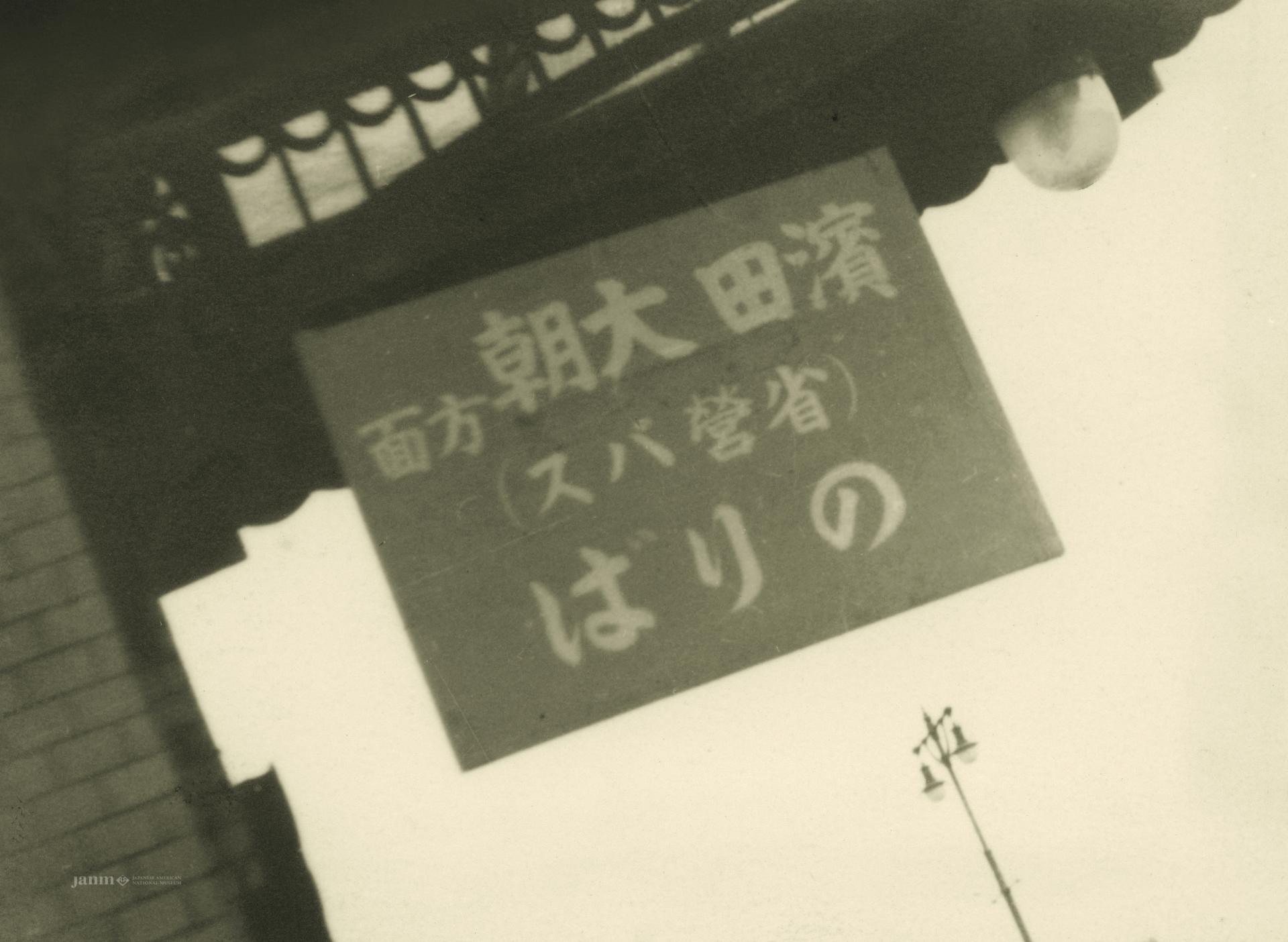

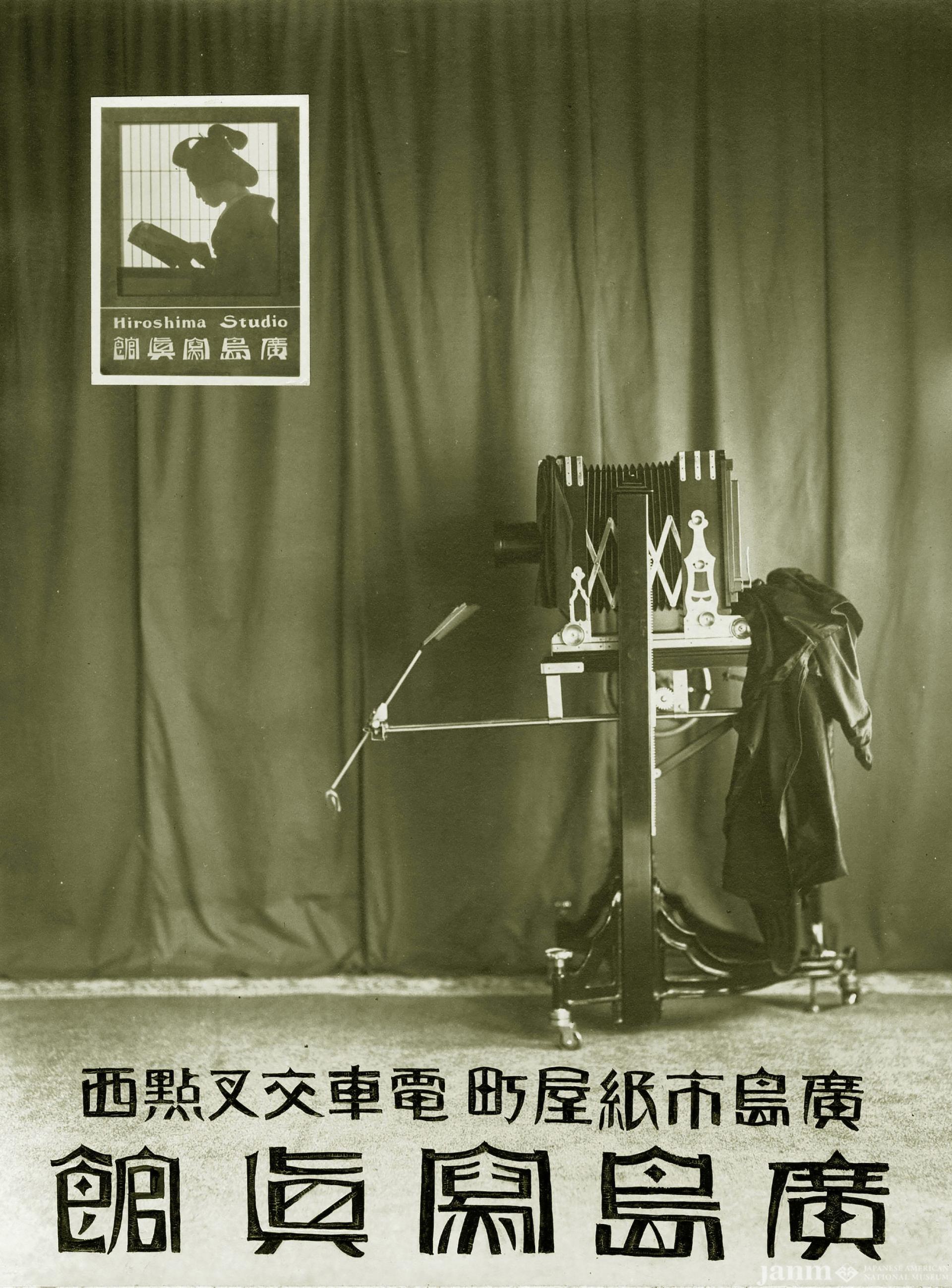

広島写真館の広告

写真館のロゴとカメラセットを重ね合わせた写真は、広島写真館の宣伝のために松本若次によって生み出された。芸者のロゴは、若次の文房具や請求書にも使用されていた。

若次と広島光画クラブ

若次(中央左前列)と広島光画クラブ、1935年。「光画」とは「写真」のことで、第二次世界大戦前に一般的に使われていた言葉である。クラブのメンバーは広島やその周辺の場所にフィールドトリップに出掛けて撮影を行った

パノラマ写真

若次のパノラマ写真を通して、広島の詳細な様子をご覧ください。

「ギャラリービュー」をクリックすると、写真と説明文を全画面でご覧になれます。拡大マークをクリックすると拡大できます。