オンライン展覧会

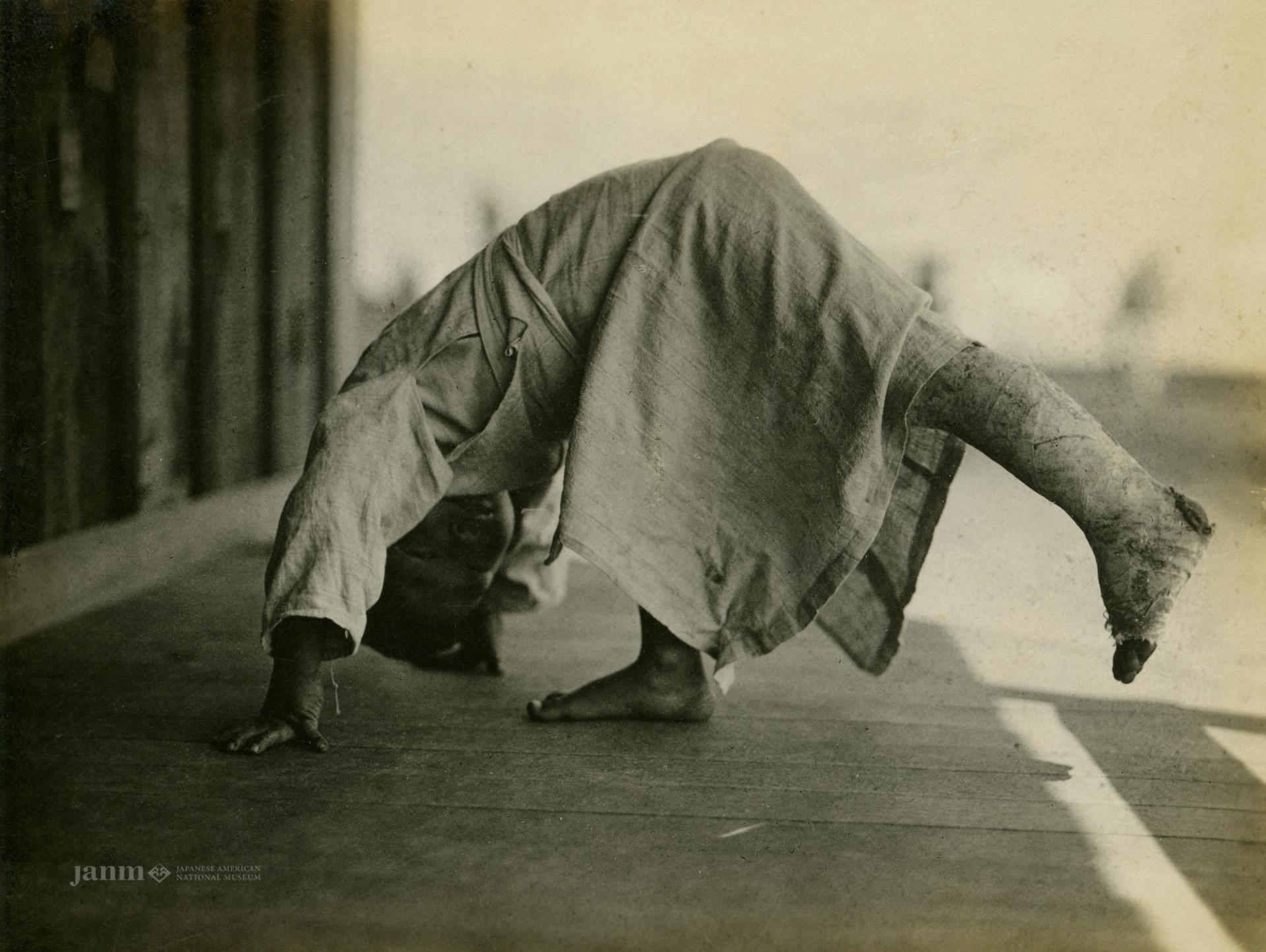

松本若次

二つの世界を生きた芸術家 ロサンゼルスと広島、1917年〜1944年

ロサンゼルス

1922年には若次はロサンゼルスの写真業界で写真家として活発に活動していました。そして1925年にはロサンゼルスのリトル東京にあった宮武東洋の写真館でアシスタントとして働き始めました。

東洋の父親は、ロサンゼルスの最初の和菓子職人の一人でした。若次と同じく東洋もまた、芸術の道に進むことを望んでいて、父親の跡は継ぎたくないと考えていました。東洋は地元の写真家H・K・シゲタの元で写真のコースを受講した後、1923年に「パリ写真スタジオ」を購入し、「リトル東京LA」と名前を変えました。東洋の写真館は次第にリトル東京で最も有名な写真館になっていきました。

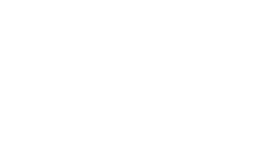

1926年から1927年にかけて、若次は当時としては珍しい、ロサンゼルスのエリアにある日系アメリカ人の借地の農家を撮影したパノラマ写真を制作しました。写真の中で家族やその従業員たちは畑の中に立ち、まるで彼らが育てている作物のように、地面に根を張っているようでした。これらの感動的な写真は、日系アメリカ人が直面していた困難を表していると同時に、その困難に立ち向かう決意と立ち直る強さをも表しています。若次はまた、自身の農園やリトル東京、生鮮市場、子供たちが通っていた学校など、自身の私生活についても写真に残しました。

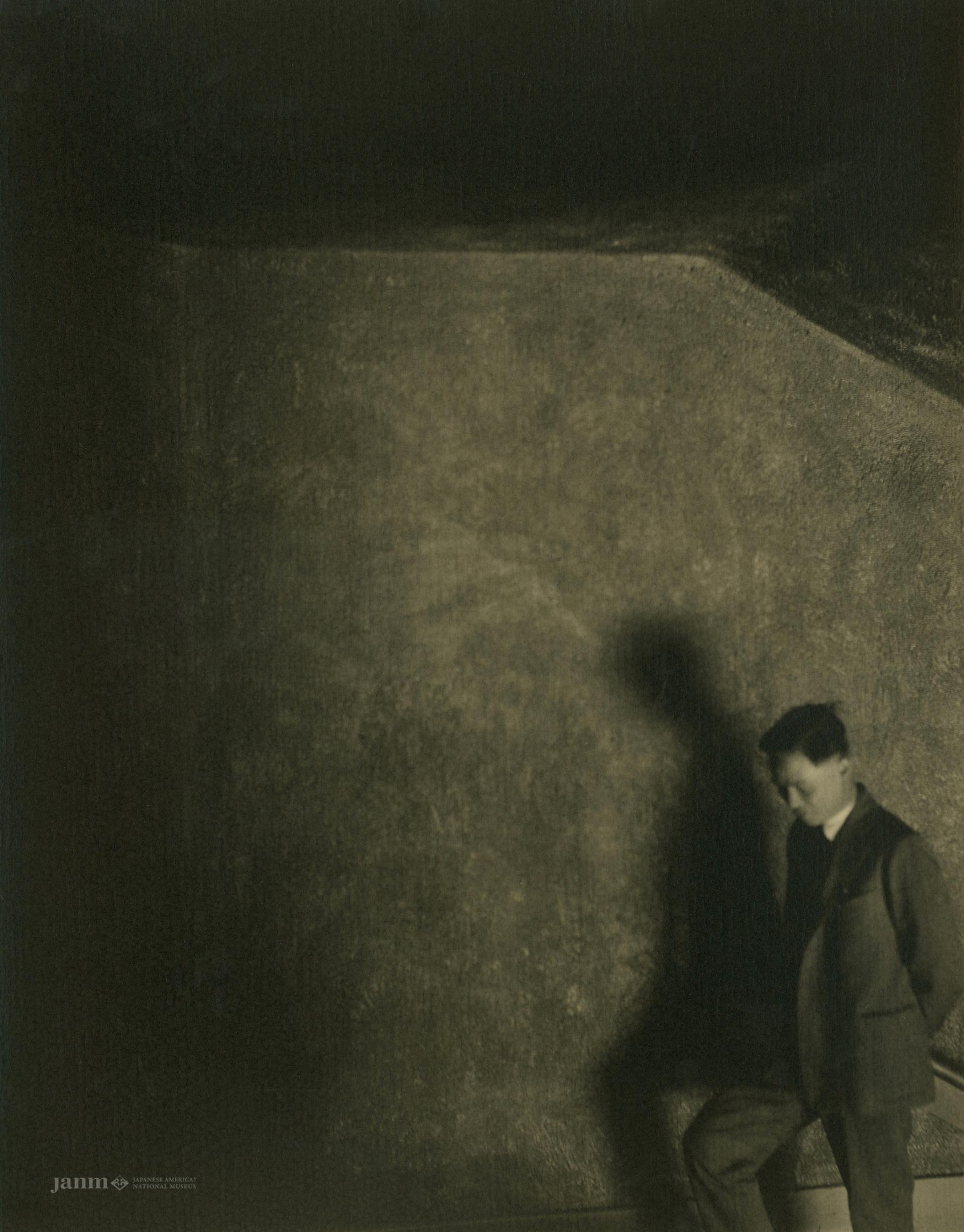

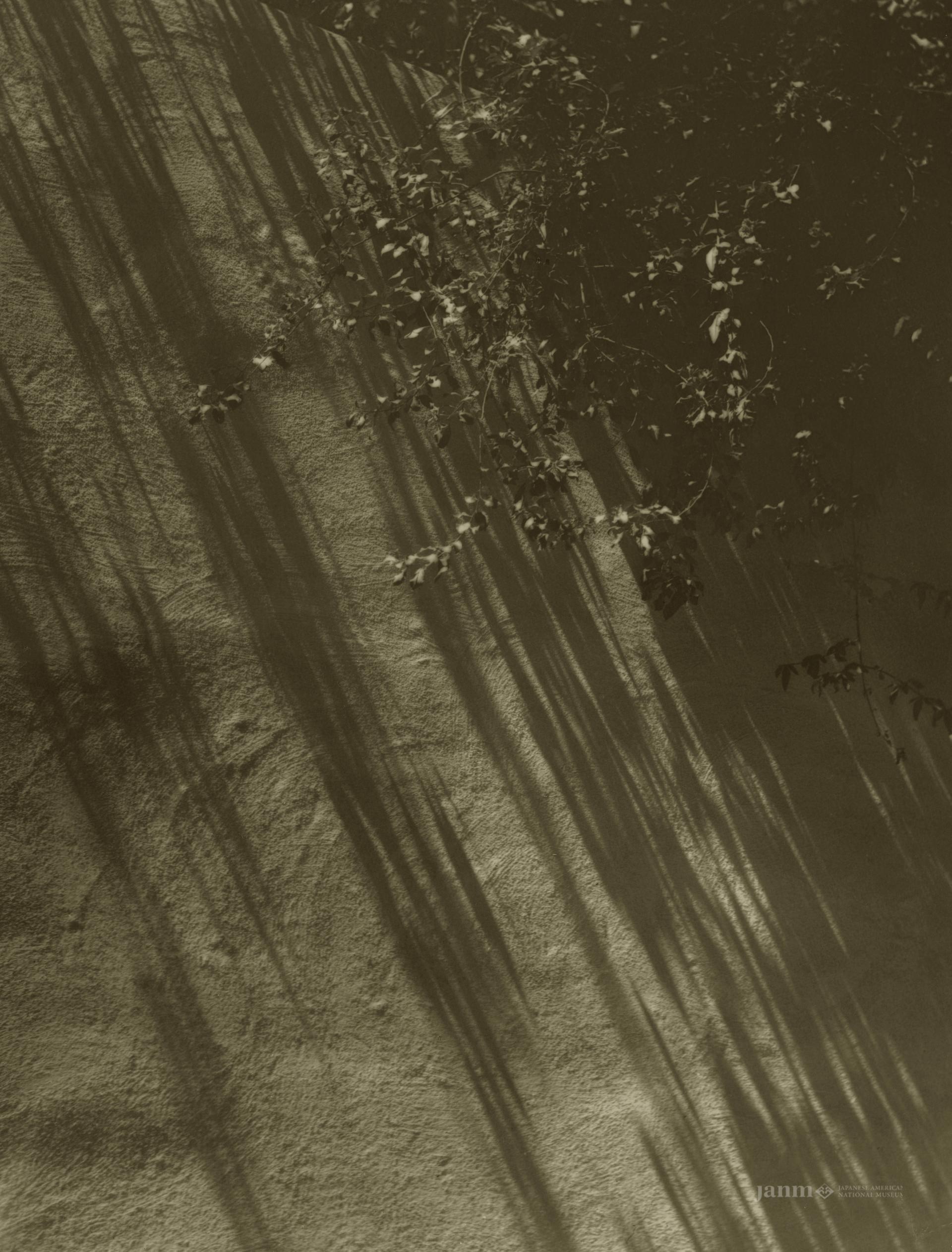

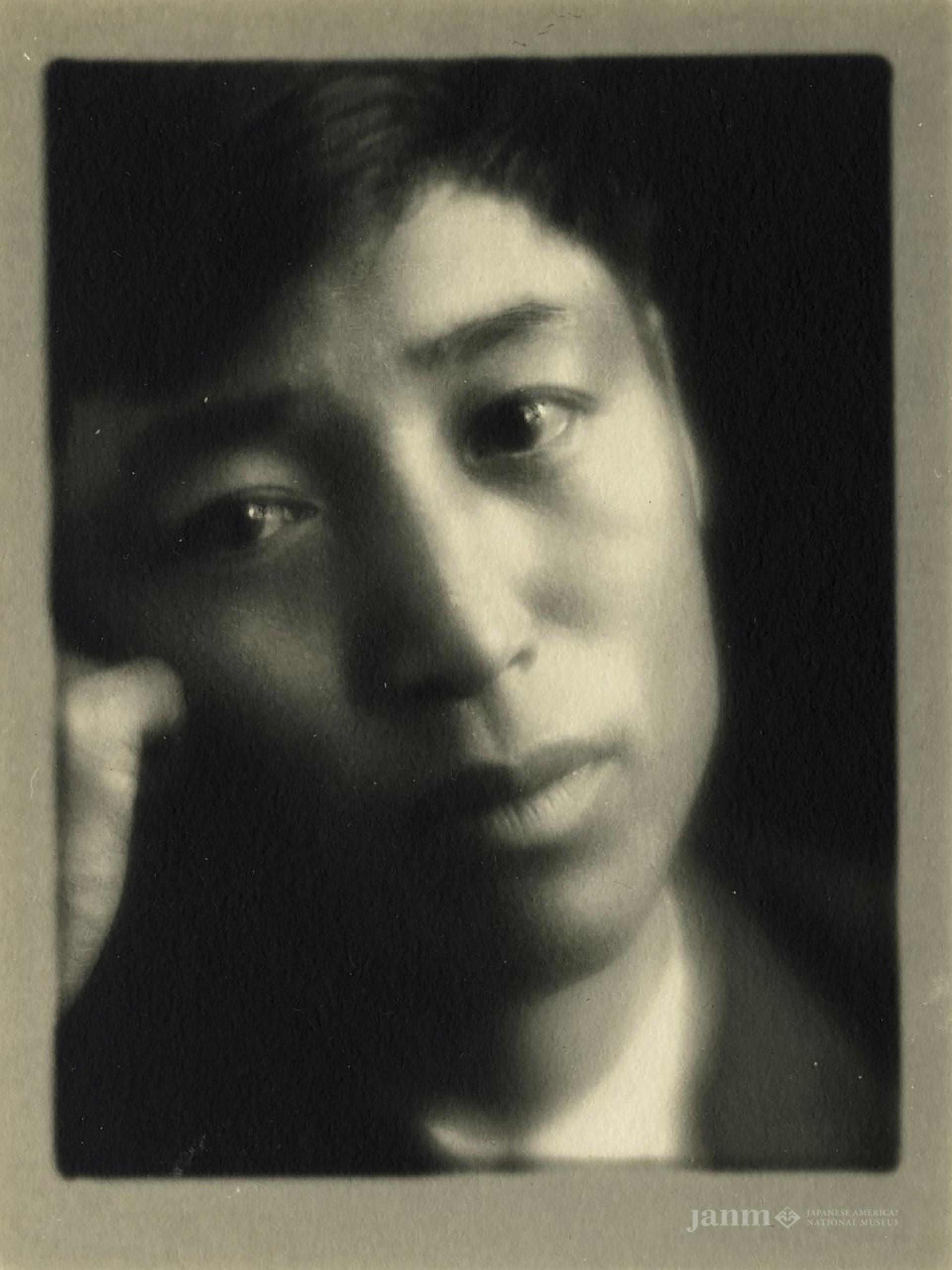

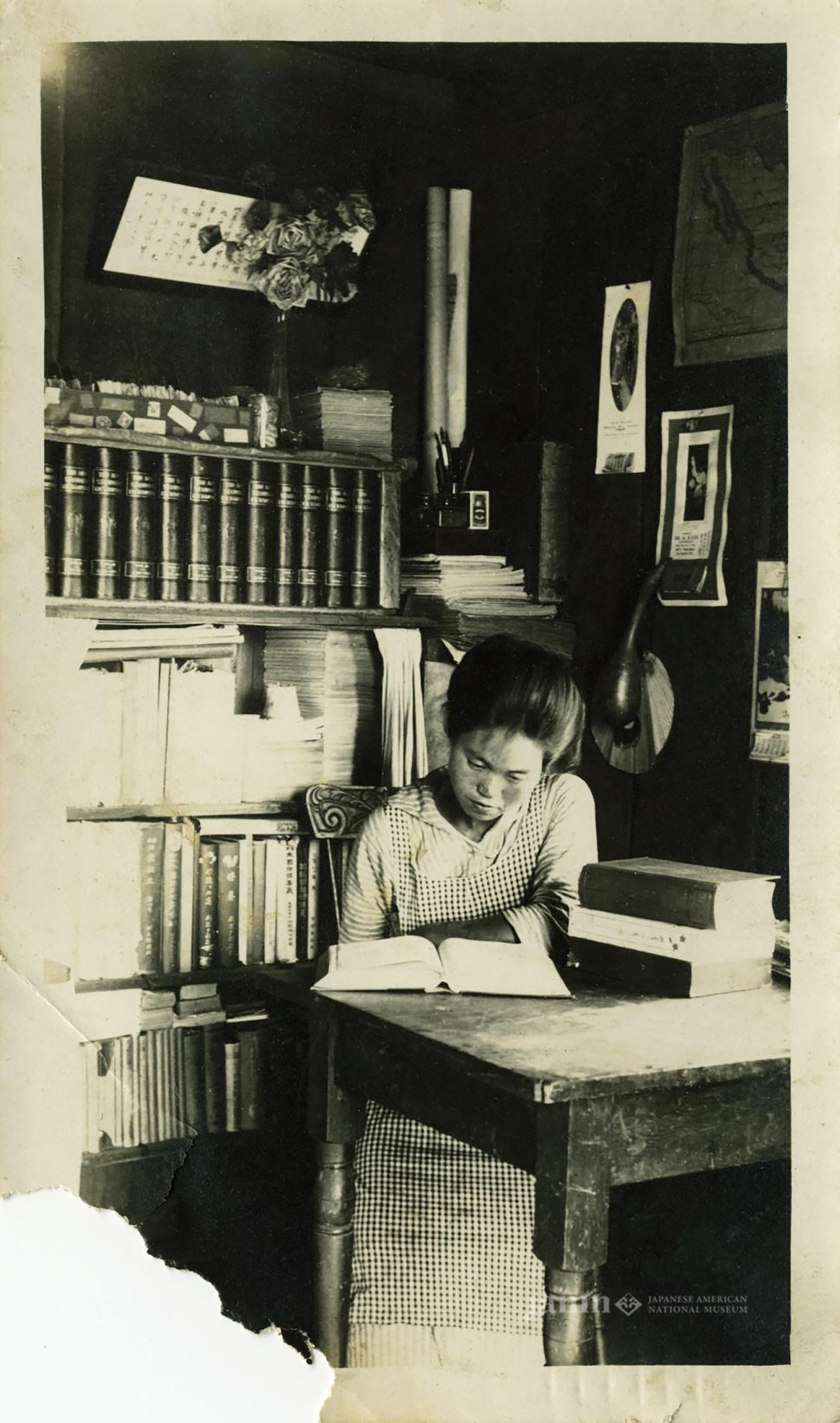

1920年代には、若次は自己表現のための写真も撮影しました。リトル東京のカリフォルニア日本人カメラ・ピクトリアリスト・オブ・カリフォルニア(JCPC)のメンバーになった若次は、モダニズムで知られる影響力のあるコミュニティーの中心にいました。JCPCの写真のスタイルは、写真家モホリ=ナジなどヨーロッパの前衛派に影響を受けていて、モホリ=ナジの写真にはしばしば若次が使ったとの同じ視覚効果が見られます。リトル東京がほかとは切り離された島国民族の飛び地に見えた一方で、JCPCは違いました。JCPCのカメラマンたちはアメリカ全土やヨーロッパ、そして日本と幅広い繋がりを築いていました。JCPCの作品はロンドンやパリ、そして東京で展示され、国際的な出版物にも掲載されました。

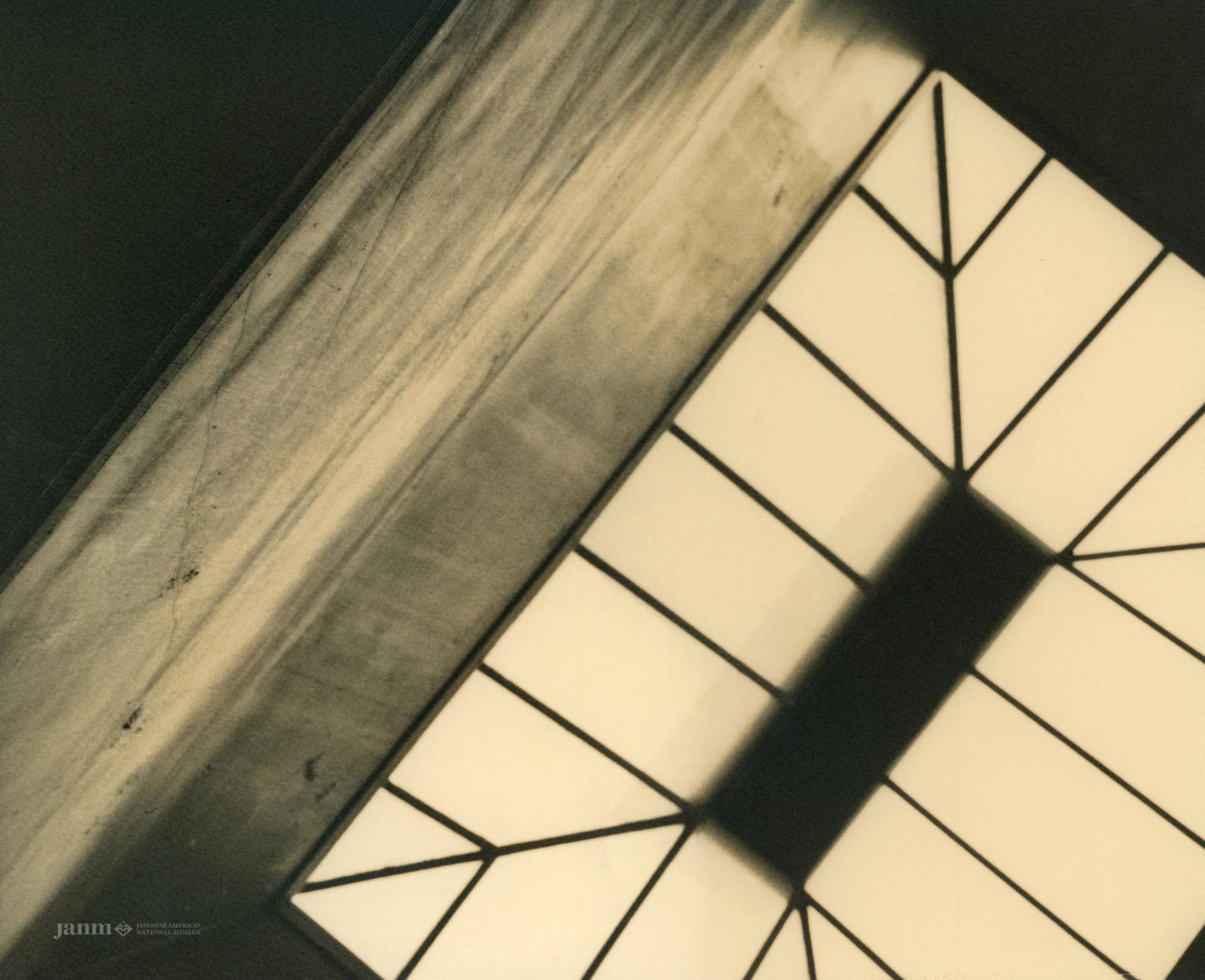

若次は自分の作品を大々的に展示することはありませんでしたが、1926年に開かれたJCPCの最初の展示会では6枚の写真を展示しました。それぞれ、「California Field」「Silent Under the Bridge」「Road to Valley」「Study」「Parade」「In the Temple」です。これらの写真は現在も発見されていませんが、「In the Temple」 だけは現存が確認されています。その写真は本派本願寺が1925年に建設された時に寺の内部で撮影されました。若次は決して多くを発信したわけではありませんでしたが、その作品は1920年代初期のリトル東京にあった活気あふれる写真業界に若次が貢献していたことを表しています。

またJCPCのメンバーは、エドワード・ウェストンやマルグレーテ・マザーとも交流がありました。彼らは共に日本の芸術作品に関心を持っていました。ウェストンはJCPCのメンバーの写真スタジオを訪れ、マザーは1924年にリトル東京で開催された最初のアート写真の展示会で審査をしました。展示会は羅府新報がスポンサーを務めました。

若次のアート写真についてより詳しく紹介した映像や、若次の作品を紹介した3つのフォトギャラリーを、ぜひお楽しみください。

ロサンゼルス

開催中

ロサンゼルス

1922年には若次はロサンゼルスの写真業界で写真家として活発に活動していました。そして1925年にはロサンゼルスのリトル東京にあった宮武東洋の写真館でアシスタントとして働き始めました。

東洋の父親は、ロサンゼルスの最初の和菓子職人の一人でした。若次と同じく東洋もまた、芸術の道に進むことを望んでいて、父親の跡は継ぎたくないと考えていました。東洋は地元の写真家H・K・シゲタの元で写真のコースを受講した後、1923年に「パリ写真スタジオ」を購入し、「リトル東京LA」と名前を変えました。東洋の写真館は次第にリトル東京で最も有名な写真館になっていきました。

1926年から1927年にかけて、若次は当時としては珍しい、ロサンゼルスのエリアにある日系アメリカ人の借地の農家を撮影したパノラマ写真を制作しました。写真の中で家族やその従業員たちは畑の中に立ち、まるで彼らが育てている作物のように、地面に根を張っているようでした。これらの感動的な写真は、日系アメリカ人が直面していた困難を表していると同時に、その困難に立ち向かう決意と立ち直る強さをも表しています。若次はまた、自身の農園やリトル東京、生鮮市場、子供たちが通っていた学校など、自身の私生活についても写真に残しました。

1920年代には、若次は自己表現のための写真も撮影しました。リトル東京のカリフォルニア日本人カメラ・ピクトリアリスト・オブ・カリフォルニア(JCPC)のメンバーになった若次は、モダニズムで知られる影響力のあるコミュニティーの中心にいました。JCPCの写真のスタイルは、写真家モホリ=ナジなどヨーロッパの前衛派に影響を受けていて、モホリ=ナジの写真にはしばしば若次が使ったとの同じ視覚効果が見られます。リトル東京がほかとは切り離された島国民族の飛び地に見えた一方で、JCPCは違いました。JCPCのカメラマンたちはアメリカ全土やヨーロッパ、そして日本と幅広い繋がりを築いていました。JCPCの作品はロンドンやパリ、そして東京で展示され、国際的な出版物にも掲載されました。

若次は自分の作品を大々的に展示することはありませんでしたが、1926年に開かれたJCPCの最初の展示会では6枚の写真を展示しました。それぞれ、「California Field」「Silent Under the Bridge」「Road to Valley」「Study」「Parade」「In the Temple」です。これらの写真は現在も発見されていませんが、「In the Temple」 だけは現存が確認されています。その写真は本派本願寺が1925年に建設された時に寺の内部で撮影されました。若次は決して多くを発信したわけではありませんでしたが、その作品は1920年代初期のリトル東京にあった活気あふれる写真業界に若次が貢献していたことを表しています。

またJCPCのメンバーは、エドワード・ウェストンやマルグレーテ・マザーとも交流がありました。彼らは共に日本の芸術作品に関心を持っていました。ウェストンはJCPCのメンバーの写真スタジオを訪れ、マザーは1924年にリトル東京で開催された最初のアート写真の展示会で審査をしました。展示会は羅府新報がスポンサーを務めました。

若次のアート写真についてより詳しく紹介した映像や、若次の作品を紹介した3つのフォトギャラリーを、ぜひお楽しみください。

このプロジェクトは全米人文科学基金のパートナーである非営利団体、カリフォルニア人文科学基金の支援によって実現しました。詳細はcalhum.orgをご覧ください。

メディア・スポンサー ![]()

これらの写真の使用については、collections@janm.orgまでご連絡ください。

ロサンゼルス

開催中

ロサンゼルス

1922年には若次はロサンゼルスの写真業界で写真家として活発に活動していました。そして1925年にはロサンゼルスのリトル東京にあった宮武東洋の写真館でアシスタントとして働き始めました。

東洋の父親は、ロサンゼルスの最初の和菓子職人の一人でした。若次と同じく東洋もまた、芸術の道に進むことを望んでいて、父親の跡は継ぎたくないと考えていました。東洋は地元の写真家H・K・シゲタの元で写真のコースを受講した後、1923年に「パリ写真スタジオ」を購入し、「リトル東京LA」と名前を変えました。東洋の写真館は次第にリトル東京で最も有名な写真館になっていきました。

1926年から1927年にかけて、若次は当時としては珍しい、ロサンゼルスのエリアにある日系アメリカ人の借地の農家を撮影したパノラマ写真を制作しました。写真の中で家族やその従業員たちは畑の中に立ち、まるで彼らが育てている作物のように、地面に根を張っているようでした。これらの感動的な写真は、日系アメリカ人が直面していた困難を表していると同時に、その困難に立ち向かう決意と立ち直る強さをも表しています。若次はまた、自身の農園やリトル東京、生鮮市場、子供たちが通っていた学校など、自身の私生活についても写真に残しました。

1920年代には、若次は自己表現のための写真も撮影しました。リトル東京のカリフォルニア日本人カメラ・ピクトリアリスト・オブ・カリフォルニア(JCPC)のメンバーになった若次は、モダニズムで知られる影響力のあるコミュニティーの中心にいました。JCPCの写真のスタイルは、写真家モホリ=ナジなどヨーロッパの前衛派に影響を受けていて、モホリ=ナジの写真にはしばしば若次が使ったとの同じ視覚効果が見られます。リトル東京がほかとは切り離された島国民族の飛び地に見えた一方で、JCPCは違いました。JCPCのカメラマンたちはアメリカ全土やヨーロッパ、そして日本と幅広い繋がりを築いていました。JCPCの作品はロンドンやパリ、そして東京で展示され、国際的な出版物にも掲載されました。

若次は自分の作品を大々的に展示することはありませんでしたが、1926年に開かれたJCPCの最初の展示会では6枚の写真を展示しました。それぞれ、「California Field」「Silent Under the Bridge」「Road to Valley」「Study」「Parade」「In the Temple」です。これらの写真は現在も発見されていませんが、「In the Temple」 だけは現存が確認されています。その写真は本派本願寺が1925年に建設された時に寺の内部で撮影されました。若次は決して多くを発信したわけではありませんでしたが、その作品は1920年代初期のリトル東京にあった活気あふれる写真業界に若次が貢献していたことを表しています。

またJCPCのメンバーは、エドワード・ウェストンやマルグレーテ・マザーとも交流がありました。彼らは共に日本の芸術作品に関心を持っていました。ウェストンはJCPCのメンバーの写真スタジオを訪れ、マザーは1924年にリトル東京で開催された最初のアート写真の展示会で審査をしました。展示会は羅府新報がスポンサーを務めました。

若次のアート写真についてより詳しく紹介した映像や、若次の作品を紹介した3つのフォトギャラリーを、ぜひお楽しみください。

このプロジェクトは全米人文科学基金のパートナーである非営利団体、カリフォルニア人文科学基金の支援によって実現しました。詳細はcalhum.orgをご覧ください。

メディア・スポンサー ![]()

これらの写真の使用については、collections@janm.orgまでご連絡ください。

松本若次—エピソード2:リトル東京

アート

若次が自己表現の一つの形として制作した写真を通して、日常生活のアートを発見してみてください。

「ギャラリービュー」をクリックすると、写真と説明文を全画面でご覧になれます。拡大マークをクリックすると拡大できます。

農業とコミュニティー

若次のレンズを通して、ロサンゼルスの日系アメリカ人コミュニティーの活気をぜひ体感してみてください。

「ギャラリービュー」をクリックすると、写真と説明文を全画面でご覧になれます。拡大マークをクリックすると拡大できます。

日本人ビジネスマン

日本人のビジネスマンたち、ほとんどはリトル東京にある南カリフォルニア農業組合のメンバーと思われる。壁に飾られている掛け軸は、元大日本帝国海軍大臣の八代六郎から贈られたもので「一心只思國」と書いてあるのが見える。アメリカ大統領のポートレートも壁に飾られている。1925年頃

リトル東京の西本願寺を過ぎるパレード

西本願寺を過ぎるパレードで神道の正装を着ている日本人の子供たち。西本願寺は1925年に建てられ、現在はJANMヒストリック・ビルディングとして知られている

パノラマ写真

ロサンゼルスにおける日系アメリカ人の農業コミュニティーの挑戦や活気、穏やかな日々を、若次のパノラマ写真を通じてぜひ皆さんご自身の目で見てみてください。

「ギャラリービュー」をクリックすると、写真と説明文を全画面でご覧になれます。拡大マークをクリックすると拡大できます。