松本若次は、1889年7月17日、日本の広島県佐伯郡(現在の廿日市市)地御前に、松本若松とハル(旧姓元山)の元に生まれました。若松は漁師を生業としていましたが、自宅の隣にある小さな土地で農業も営んでいました。若松は、自分は末っ子であり家業を継ぐことはできないこと、そして自分が日本で成功する見込みは限られているということを知っていました。そのため、新聞の広告で見つけた求人に応募しました。それはハワイにあるパイナップル畑とサトウキビ畑で働くというものでした。1890年、若松とハルは、若次と姉のマツを日本にいる親戚に預け、カウアイ島で契約労働者として働くため日本をあとにしました。若松とハルのように、広島からハワイに渡った労働者は3万人近くに上りました。

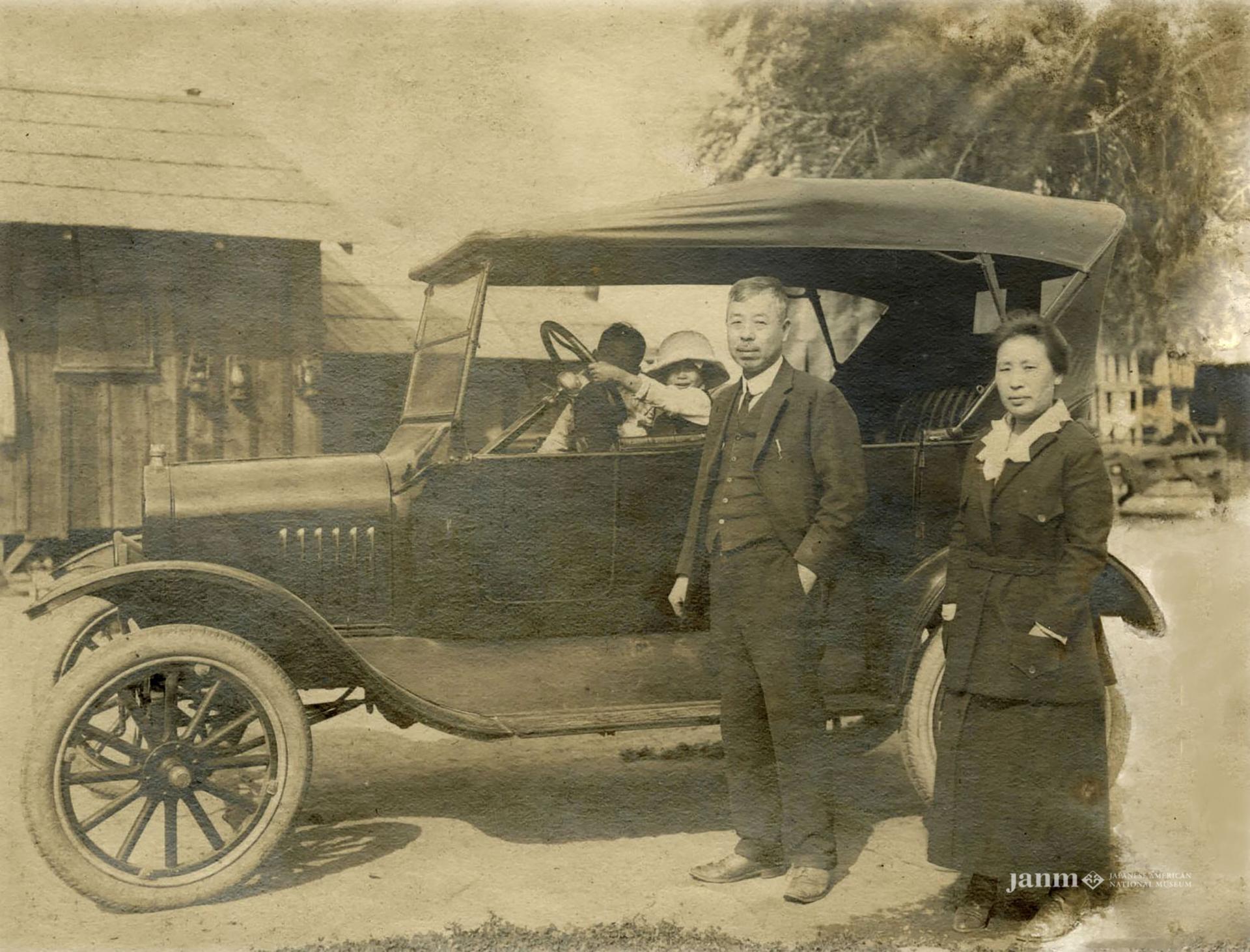

若松とハルは、ハワイで二人の子供をもうけました。そこでの労働はとても過酷で、家族の暮らしは良くならなかったため、若松はアメリカの西海岸に成功を求めることにしました。労働契約が終了すると、若松はハルと子供たちを広島の地御前へと移し、ロサンゼルスで農園を営むため旅立ちました。若松は、コマース市として知られている現在のメイウッドとラグーナに2つの農園を構えました。そして1906年、一緒に農園を手伝うよう若次をアメリカに呼び寄せます。

多くの日本人男性がそうであったように、若次もまた、日本からカナダのブリティッシュ・コロンビア州のビクトリアに船で渡り、そこから小船や鉄道でロサンゼルスへ辿り着きました。父と再会したとき若次は17歳でした。父のことはほとんど知りませんでした。若次は農園で働き、収穫したものをロサンゼルスのセブンス通り市場まで車で運ぶ仕事をしていましたが、若次が本当になりたかった職業はグラフィックアーティストでした。それは新しい世界へ足を踏み入れるという難しい挑戦であり、父若松からも反対されていました。しかし若次にとって幸運であったのは、若次の写真花嫁であり妻となった木村テエが、次第に農園の経営を手伝うようになっていったのです。

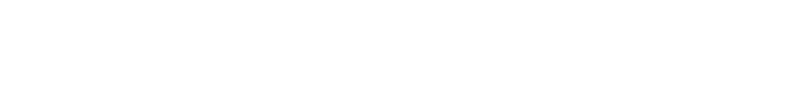

若次の友人でもあるテエの兄が仲人となり、若次とテエは1912年に結婚しました。武家の子孫であったテエは、農園に辿り着いたとき、自分が全く知らない異国の地に来てしまったことを自覚しました。しかし若松はそんなテエを気遣い、農園の経営の仕方をテエに教えました。1917年、経営が軌道に乗ってきたころ、若松は地御前へと戻り、そして若次は自分のキャリアを築くためアートと写真の分野に進み始めました。

若次は写真技術の通信講座を受講し、自分がなりたいのはプロの写真家だと気が付きます。テエが農園を守る傍ら、若次は技術を磨き、写真撮影についてさらに勉強するためサンディエゴへ移り住みました。このころ若次は、当時写真館と写真技術の学校を運営していた下津佐正志のもとで写真を学んだと推測されています。下津佐はパノラマ写真の優れた技術を持っていました。若次は1922年には写真家となり、ロサンゼルスの写真業界で活動するようになりました。そして1925年には宮武東洋の写真館、「東洋写真館」でアシスタントとなり、日本人カメラ・ピクトリアリスト・オブ・カリフォルニアのメンバーにもなりました。若次はまた、ロサンゼルスの日系アメリカ人の借地農家のパノラマ写真などを撮影し、自己表現の一つの形としました。

この頃、若次とテエは南カリフォルニアで農園を営むことの大変さと、日本に帰国する利点を比べて考えていました。子供たちはロサンゼルスで良い教育を受けていましたが、松本家の方では日本の教育を受けさせたいと思っていました。また若次自身も自分の写真館を開くため日本に帰国したいと考えていました。日本で教育を受けさせたいという松本家の望みと、2年間不作が続いたこと、農地を所有する資格がないこと、またロサンゼルスで写真館を始めるには競争が激しいことなどを総合的に考えた結果、若次一家は1927年の夏に広島に帰ることにしました。

若次は広島市中区、現在は原爆ドームとして知られている広島県産業奨励館の近くに「広島写真館」を開きました。写真館の二階に家族は暮らしました。腕の立つ写真家であった若次は、当時日本ではまだ手に入らなかった撮影機材を使っていたため大変有利でした。若次はその機材をアメリカの農園で稼いだお金で購入していました。若次は写真館での仕事のほか、商業用の宣伝写真、また日本軍やその他企業の契約カメラマンとしての仕事も手掛けました。若次の写真は高く評価され、多くの需要がありました。それ以外にも若次は、広島市内の日常風景や周囲の田舎の様子なども写真に収めました。これらの写真の大半は、その後原爆によって破壊されてしまう広島の人々や行事や風景を収めた唯一の記録となっています。

1942年、若次は撮影に必要な道具を手に入れることができなくなったため、写真館を閉め、家族を地御前の実家へと移しました。1943年には山口県宇部市の炭鉱に動員され、そこで生涯悩まされることになる深刻な肺の病気を患いました。若次は家に戻ったあと、実家に小さな写真館を作り、写真家としての活動を再開します。1945年、軌道をそれたアメリカの爆弾が近所の家と若次の写真館を破壊しました。幸いにも若次の家族にケガはなく、若次の撮影した写真もすべて写真館から持ち出して保管されており無事でした。

1965年、若次は地御前で亡くなりました。76歳でした。テエはその後も家族と暮らした家で30年過ごしました。そして1995年に101歳でこの世を去りました。若次の撮影した写真やネガフィルムは手付かずのままになっていましたが、2008年、若次の孫で、自身も写真家である大内斉によって発見されました。それらの写真の価値と重要性に気付いた大内は、写真を広島市公文書館に寄贈することにしました。原爆が投下される前の広島の様子を写した若次の写真は、歴史的に大変貴重なものです。若次の写真コレクションが提供されたことによって、これまで保存されていた広島の写真の合計枚数は10倍ほどにまで増えました。しかしながら多くの写真は1945年の原爆により失われたままです。